2009年12月08日

2009年12月07日

プレゼン龍2009

昨日のことですが、龍谷大学でプレゼン龍2009が開催されました。

大学生によるベンチャービジネスモデル部門と高校生によるアイディア部門とに別れています。

今年で9回目となりますが、今年度から大きく変わった点は、参加者を学内に限らず京滋地区に広げたことです。

学生さんの発表でも、これからしなければならない自分のプレゼンの参考になるかもしれないと軽い気持ちで見に行ったのですが、これがナンとも、、

中には実際に事業化されているものもあって、非常によく練られたビジネスモデルが多い事に驚きました。

プレゼンのレベルも高いし、、、自分にはこんなことは出来ない、、、トホホ

刺激を受けるのを通り越して少し落ち込み気味です。

それでも、そもそもプレゼンとは何をするものなのか、ちょっと理解のレベルは低いかもしれませんが、わかったような気がします。

京都文化ベンチャーコンペの一次審査を通過して、二次に審査に向けてプレゼンの準備真っ最中の私には、おおいに参考にさせていただきたい!と思った次第でした。

大学生によるベンチャービジネスモデル部門と高校生によるアイディア部門とに別れています。

今年で9回目となりますが、今年度から大きく変わった点は、参加者を学内に限らず京滋地区に広げたことです。

学生さんの発表でも、これからしなければならない自分のプレゼンの参考になるかもしれないと軽い気持ちで見に行ったのですが、これがナンとも、、

中には実際に事業化されているものもあって、非常によく練られたビジネスモデルが多い事に驚きました。

プレゼンのレベルも高いし、、、自分にはこんなことは出来ない、、、トホホ

刺激を受けるのを通り越して少し落ち込み気味です。

それでも、そもそもプレゼンとは何をするものなのか、ちょっと理解のレベルは低いかもしれませんが、わかったような気がします。

京都文化ベンチャーコンペの一次審査を通過して、二次に審査に向けてプレゼンの準備真っ最中の私には、おおいに参考にさせていただきたい!と思った次第でした。

2009年12月06日

流れ橋

夫が八幡市民マラソンに出場するので、車で会場へ送って行ったついでに、、、

以前から見てみたいと思っていた流れ橋を見てきました。

本当はきちんと通れる橋になっていたのですが、10月18日の台風で、文字通り流されてしまいました。

写真に見えるのは橋げただけです。

流れても元に戻しやすいよう、わざと流れる構造になっているのですが、今回はあまりに流れが強かったようで、橋板をつないでいたロープが切れてしまったそうです。

写真でもわかると思いますが、周辺に現代的なものがまったく見えないことから、時代劇にたびたび登場してきた流れ橋です。

一日も早くもとの姿に戻って欲しいものです。

以前から見てみたいと思っていた流れ橋を見てきました。

本当はきちんと通れる橋になっていたのですが、10月18日の台風で、文字通り流されてしまいました。

写真に見えるのは橋げただけです。

流れても元に戻しやすいよう、わざと流れる構造になっているのですが、今回はあまりに流れが強かったようで、橋板をつないでいたロープが切れてしまったそうです。

写真でもわかると思いますが、周辺に現代的なものがまったく見えないことから、時代劇にたびたび登場してきた流れ橋です。

一日も早くもとの姿に戻って欲しいものです。

2009年12月05日

お茶をおいしく淹れるには

お煎茶を習っているのに、家で淹れるお茶はなぜか美味しくない・・・と以前から思っていました。

良いお茶の葉を選び、お湯の温度に気をつけ、間をおいて淹れてもお稽古のときのように美味しくないのはなぜ???

原因はこれでした。

急須の中にあらかじめセットしてある茶漉しです。

これがあると、少しのお湯を入れたときには茶葉が十分に湯に浸されず、旨みが出ません。

たくさんお湯を使うと、これもまた薄いお茶になってしまいます。

こんなことに今まで気がつかなかった、、、

情けない、、、

いえ、気がついていても後のことを考えると面倒くさいのでついつい、、、

といったところでしょうか。

試しに網を取ってお茶を淹れてみたら、あら、お稽古で呑むお茶の味に近いような、、、

湯飲みに茶葉が少し入りますが、茶柱が立ったり、このほうがお茶らしいと感じるようになりました。

茶漉し付きの急須をお使いの方は一度お試しください。

良いお茶の葉を選び、お湯の温度に気をつけ、間をおいて淹れてもお稽古のときのように美味しくないのはなぜ???

原因はこれでした。

急須の中にあらかじめセットしてある茶漉しです。

これがあると、少しのお湯を入れたときには茶葉が十分に湯に浸されず、旨みが出ません。

たくさんお湯を使うと、これもまた薄いお茶になってしまいます。

こんなことに今まで気がつかなかった、、、

情けない、、、

いえ、気がついていても後のことを考えると面倒くさいのでついつい、、、

といったところでしょうか。

試しに網を取ってお茶を淹れてみたら、あら、お稽古で呑むお茶の味に近いような、、、

湯飲みに茶葉が少し入りますが、茶柱が立ったり、このほうがお茶らしいと感じるようになりました。

茶漉し付きの急須をお使いの方は一度お試しください。

2009年12月04日

頭芋

京都では、お正月のお雑煮に頭芋(かしらいも)という芋を入れます。

もちろん白味噌仕立てです。

結婚して以来数年間、姑のいうとおりに、毎年もらう頭芋を雑煮に入れてきましたが、これがなんともまずかったのです。

どんなに煮ても固い部分が残って芋の甘さなどは少しもありません。

しかも大きいので、食べきるのに数日かかります。

お正月を迎えるのが気が重くなるほど・・・でした。

そんなある年、師走に八百屋さんで買い物をしていると、

「頭芋なあ、子供の頃から食べてるけどいっぺんもおいしいと思った事ないわ」という声が聞こえてきました。

そうなんだ、京都の人もおいしくないと思うのなら、いっそのことやめてしまおうと思い、以来お雑煮には小芋を入れてきました。

ところが、今日、

最近無農薬野菜を作っている人から定期的に野菜を買っていますが、その人から、

「それは茎の青いほうの芋と違うか?」といわれました。

彼の説明では茎の赤いサトイモは八つ頭、茎はずいきとして食べられますし、皮をむいて干したものは芋がら、保存食となります。私も今年はなんどかいただきました。

雑煮に入れる頭芋はこの赤い茎の芋、八つ頭で、お値段も野菜にしては高価です。一度食べた事がありますが、本当にアジのある芋でした。

茎の青い芋は捨てるのだとか・・・

私が食べていたのは捨てるほうの芋だったのですね。なるほど・・・どうりで・・・

今度のお正月はおいしい八頭をお雑煮に入れて、頭芋の復活です。

もちろん白味噌で、ね。

もちろん白味噌仕立てです。

結婚して以来数年間、姑のいうとおりに、毎年もらう頭芋を雑煮に入れてきましたが、これがなんともまずかったのです。

どんなに煮ても固い部分が残って芋の甘さなどは少しもありません。

しかも大きいので、食べきるのに数日かかります。

お正月を迎えるのが気が重くなるほど・・・でした。

そんなある年、師走に八百屋さんで買い物をしていると、

「頭芋なあ、子供の頃から食べてるけどいっぺんもおいしいと思った事ないわ」という声が聞こえてきました。

そうなんだ、京都の人もおいしくないと思うのなら、いっそのことやめてしまおうと思い、以来お雑煮には小芋を入れてきました。

ところが、今日、

最近無農薬野菜を作っている人から定期的に野菜を買っていますが、その人から、

「それは茎の青いほうの芋と違うか?」といわれました。

彼の説明では茎の赤いサトイモは八つ頭、茎はずいきとして食べられますし、皮をむいて干したものは芋がら、保存食となります。私も今年はなんどかいただきました。

雑煮に入れる頭芋はこの赤い茎の芋、八つ頭で、お値段も野菜にしては高価です。一度食べた事がありますが、本当にアジのある芋でした。

茎の青い芋は捨てるのだとか・・・

私が食べていたのは捨てるほうの芋だったのですね。なるほど・・・どうりで・・・

今度のお正月はおいしい八頭をお雑煮に入れて、頭芋の復活です。

もちろん白味噌で、ね。

2009年12月03日

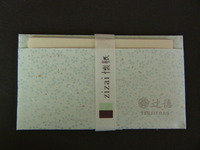

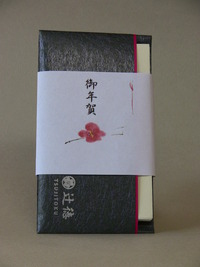

和紙懐紙入れ お正月用

今年も、年末年始用、期間限定販売を準備中です。

ホームページでのご紹介はまだですが、ご希望の方には先行販売させていただきます。

種類はこの4種類です。

梅 桜

桜散し 鶴

どれもお正月のご挨拶に相応しい、華やかな柄です。

今年は、「御年賀」の花のし紙をお付けします。

懐紙入れは定番のものですが、熨斗紙をつけるとこんな風になります。

お申し込み・お問い合わせはこちらのメールへ kaishi@tsujitoku.net

ホームページでのご紹介はまだですが、ご希望の方には先行販売させていただきます。

種類はこの4種類です。

梅 桜

桜散し 鶴

どれもお正月のご挨拶に相応しい、華やかな柄です。

今年は、「御年賀」の花のし紙をお付けします。

懐紙入れは定番のものですが、熨斗紙をつけるとこんな風になります。

お申し込み・お問い合わせはこちらのメールへ kaishi@tsujitoku.net

2009年12月02日

二條若狭屋さんの焼き栗

知り合いのお宅への手土産に二條若狭屋さんのやき栗を買い求めたら、おまけにもう一つ焼き栗がついてきました。

お菓子のまま銘々皿に乗せると、皿の模様でわかりにくいので、板をしいたままにしています。

本当に栗を焼いたようでしょ。

大きな栗を栗餡で包んでいます。

10年ほど前にお店の近くに住んでいた時からのファンで、こればかり買い求めています。

一つしかないので、誰かに食べられない前に食べたほうが良さそうですね。

では、いただきます。

これです。

お菓子のまま銘々皿に乗せると、皿の模様でわかりにくいので、板をしいたままにしています。

本当に栗を焼いたようでしょ。

大きな栗を栗餡で包んでいます。

10年ほど前にお店の近くに住んでいた時からのファンで、こればかり買い求めています。

一つしかないので、誰かに食べられない前に食べたほうが良さそうですね。

では、いただきます。

2009年12月01日

はやと瓜

今日のお煎茶のお稽古での盛り物です。

左から、パイナップル、スィーティー、はやと瓜、柚子、葡萄、葉つきみかん

はやと瓜は、以前にも見たのですが、すっかり名前を忘れていて、先生に尋ねました。

夏の野菜だそうで、食べられるということです。

先生は、たまたま何処かの展示即売会で見つけたのを取っておかれたそうですが、

形の良い果菜なので、盛り物に時々使われるようです。

それにしても、パイナップルの葉の見事な事・・・

存在感があります。

です。

です。