2019年07月25日

懐紙 七転び八起でお守り袋

辻徳の懐紙に「七転び八起」という懐紙があります。

辻商店にあった御所人形の図を懐紙の柄に使っっています。

手にしたダルマがころころと転がって、最後に起き上がる、縁起のいい柄にしています。

御所人形は苦手、という方もいますが、この人形はどこかユーモラスで地味に人気がある懐紙です。

この懐紙を使ってお守り袋を作りました。

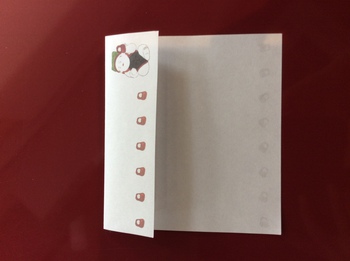

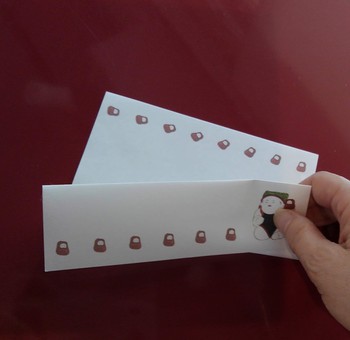

まず最初に懐紙の下の柄、御所人形の頭の上5mm程度のところでまっすぐ横に折ります。

最初に折ったところを上のだるまの下あたりまで持って行き、折ります。

次に、御所人形と左のダルマが1個見えるところで後ろ側に折ります。

(上のダルマはが3個になります)

反対側左から2個目のダルマの右側で折ります。

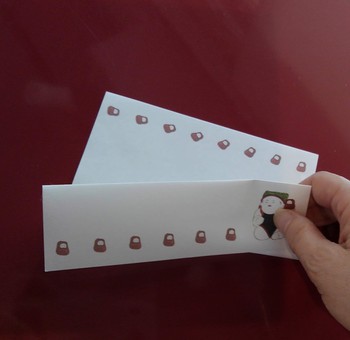

折り返した部分を、御所人形が表に来るように入れ込みます。

しっかり入れ込んだら完成

スタッフのお守りを拝借。

ちょうど入りました。

縁起のいい懐紙とお守り。

更に運気がアップするかもしれません。

「懐紙 七転び八起」はこちらから

辻商店にあった御所人形の図を懐紙の柄に使っっています。

手にしたダルマがころころと転がって、最後に起き上がる、縁起のいい柄にしています。

御所人形は苦手、という方もいますが、この人形はどこかユーモラスで地味に人気がある懐紙です。

この懐紙を使ってお守り袋を作りました。

まず最初に懐紙の下の柄、御所人形の頭の上5mm程度のところでまっすぐ横に折ります。

最初に折ったところを上のだるまの下あたりまで持って行き、折ります。

次に、御所人形と左のダルマが1個見えるところで後ろ側に折ります。

(上のダルマはが3個になります)

反対側左から2個目のダルマの右側で折ります。

折り返した部分を、御所人形が表に来るように入れ込みます。

しっかり入れ込んだら完成

スタッフのお守りを拝借。

ちょうど入りました。

縁起のいい懐紙とお守り。

更に運気がアップするかもしれません。

「懐紙 七転び八起」はこちらから

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.

紙布と懐紙の 辻徳

㈱辻商店

〒606-8344

京都市左京区岡崎円勝寺町91番地

グランドヒルズ岡崎神宮道101

TEL:075(752)07656

https://www.tsujitoku.net

kaishi@tsujitoku.net

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.

紙布と懐紙の 辻徳

㈱辻商店

〒606-8344

京都市左京区岡崎円勝寺町91番地

グランドヒルズ岡崎神宮道101

TEL:075(752)07656

https://www.tsujitoku.net

kaishi@tsujitoku.net

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.

2019年07月18日

懐紙ってどんな紙?

懐紙について電話やメールで聞かれることがよくあります。

懐紙専門店を名乗っているのは辻徳ぐらいだからでしょうか。

懐紙専門店を始めるずっと前から、懐紙について様々な方から話を聞いたり、本を読んだりしてきました。

実は「懐紙」について解説したものは、これまで私は見たことがありません。

紙の歴史や紙について書かれた書物の中に数行書かれている程度で、懐紙について詳しく書かれたものはありませんでした。

実際に自分が使って感じたことや、本に書かれていることから推察しながら、懐紙について自分なりの考えをまとめてきました。

昨日も、某テレビ局から懐紙についての質問がありました。

1.懐紙とは二つ折りにした和紙のこと?

それでは、和紙店にある紙を二つ折りにすれば全て懐紙ということになります。

ちょっと乱暴な話でですね。

懐紙は読んで字のごとく、懐にいれていた紙ですので、「二つ折りにして懐に入れて持ち歩いたのが懐紙」です。

2.現在、和紙以外の紙でも懐紙が作られているのか、それとも現在も和紙のみなのか

現在の懐紙は一部手漉きのものもありますが、ほとんどは機械で漉いています。

ですが、漉き方が洋紙とは違いますので、懐紙は「和紙」の範疇に入ると考えています。

ただし、「和紙」の定義があいまいなため、洋紙のような紙で懐紙を作ったとしても間違いとは言えません。

明治時代以前は日常的に使う紙は国産の手漉きの紙しか使われていなかったので、懐紙=和紙というイメージが定着していますし、現在も懐紙は機械漉きではあっても国産の紙を使用しているのがほとんどです。

国産の紙=和紙と考えるなら、懐紙=和紙と言えるかもしれません。ただし、ほとんどすべて原材料は輸入パルプです。

ですが、懐紙の使い方は日本独特の文化と言えるものがあります。

もの(またはお金)を包む、お皿代わりにする、時には文字や絵を描くこともあれば、ティッシュペーパーやハンカチのように使うこともできます。

持っていた懐紙に詠んだ歌や句をを書き留めこともあったでしょう。

ものを渡すときに必ず包むのも日本的な文化です。そんな時に。持っていた懐紙に包んだこともあったはず。

茶席ではお菓子を置くお皿代わりに使われたりもしました。(このやり方は今も続いています。)

懐紙の特徴は紙そのものにあるのではなく、日常に紙を使ってきた日本人の生活に密着していた紙であり、日本独自の文化を育むための道具として使われてきたところにあると思います。

以上が、私の回答でした。

懐紙専門店を名乗っているのは辻徳ぐらいだからでしょうか。

懐紙専門店を始めるずっと前から、懐紙について様々な方から話を聞いたり、本を読んだりしてきました。

実は「懐紙」について解説したものは、これまで私は見たことがありません。

紙の歴史や紙について書かれた書物の中に数行書かれている程度で、懐紙について詳しく書かれたものはありませんでした。

実際に自分が使って感じたことや、本に書かれていることから推察しながら、懐紙について自分なりの考えをまとめてきました。

昨日も、某テレビ局から懐紙についての質問がありました。

1.懐紙とは二つ折りにした和紙のこと?

それでは、和紙店にある紙を二つ折りにすれば全て懐紙ということになります。

ちょっと乱暴な話でですね。

懐紙は読んで字のごとく、懐にいれていた紙ですので、「二つ折りにして懐に入れて持ち歩いたのが懐紙」です。

2.現在、和紙以外の紙でも懐紙が作られているのか、それとも現在も和紙のみなのか

現在の懐紙は一部手漉きのものもありますが、ほとんどは機械で漉いています。

ですが、漉き方が洋紙とは違いますので、懐紙は「和紙」の範疇に入ると考えています。

ただし、「和紙」の定義があいまいなため、洋紙のような紙で懐紙を作ったとしても間違いとは言えません。

明治時代以前は日常的に使う紙は国産の手漉きの紙しか使われていなかったので、懐紙=和紙というイメージが定着していますし、現在も懐紙は機械漉きではあっても国産の紙を使用しているのがほとんどです。

国産の紙=和紙と考えるなら、懐紙=和紙と言えるかもしれません。ただし、ほとんどすべて原材料は輸入パルプです。

ですが、懐紙の使い方は日本独特の文化と言えるものがあります。

もの(またはお金)を包む、お皿代わりにする、時には文字や絵を描くこともあれば、ティッシュペーパーやハンカチのように使うこともできます。

持っていた懐紙に詠んだ歌や句をを書き留めこともあったでしょう。

ものを渡すときに必ず包むのも日本的な文化です。そんな時に。持っていた懐紙に包んだこともあったはず。

茶席ではお菓子を置くお皿代わりに使われたりもしました。(このやり方は今も続いています。)

懐紙の特徴は紙そのものにあるのではなく、日常に紙を使ってきた日本人の生活に密着していた紙であり、日本独自の文化を育むための道具として使われてきたところにあると思います。

以上が、私の回答でした。

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.

紙布と懐紙の 辻徳

㈱辻商店

〒606-8344

京都市左京区岡崎円勝寺町91番地

グランドヒルズ岡崎神宮道101

TEL:075(752)07656

https://www.tsujitoku.net

kaishi@tsujitoku.net

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.

紙布と懐紙の 辻徳

㈱辻商店

〒606-8344

京都市左京区岡崎円勝寺町91番地

グランドヒルズ岡崎神宮道101

TEL:075(752)07656

https://www.tsujitoku.net

kaishi@tsujitoku.net

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.