2010年12月26日

南座と懐紙

ちょっと前の話ですが、南座の顔見世に行ってきました。

ずっと行きたいと思いながら、初めて行く機会にめぐり合いました。

歌舞伎は他の劇場で見たことはありますが、南座は今回が初めてです。

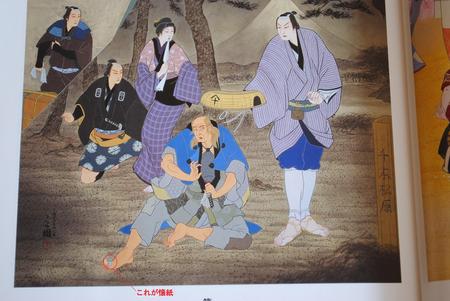

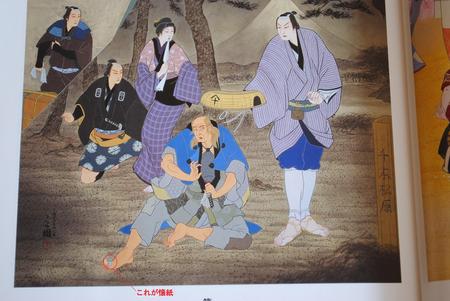

演目の中のひとつ、「伊賀越道中双六(いがごえどうちゅうすごろく)」の中で、、、

平作という雲助が、どうしても担がせて欲しいと頼み込んで荷物を担いだのはいいのですが、よろよろとした足取りで木の根に躓き、爪をはいでしまう場面がありました。

その時、荷主の呉服屋十兵衛は、やおら懐から紙を出して、一枚取って細くたたみ、

真ん中に薬を塗って足の指に巻いてやるのです。

小さくてわかりにくいかもしれませんが、赤い丸で示した部分が、それです。

そのほかにも、このお話の中ではいろいろと懐紙が使われていました。

懐紙は「懐(ふところ)の紙」と書きますが、それは昔着物を着ていたときに懐に入れて持ち歩いたからでしょう。

まさに、現代のティッシュペーパーだったわけですよね。

しかも、そうして紙を持ち歩くのはステイタスを表し、上流社会のたしなみだったのではないでしょうか。

紙はまだ貴重なものでしたから、ティッシュよりも地位が上だったかもしれません。

歌舞伎を見ながら、懐紙との思いがけない遭遇に、いろいろと思いを馳せておりました。

ずっと行きたいと思いながら、初めて行く機会にめぐり合いました。

歌舞伎は他の劇場で見たことはありますが、南座は今回が初めてです。

演目の中のひとつ、「伊賀越道中双六(いがごえどうちゅうすごろく)」の中で、、、

平作という雲助が、どうしても担がせて欲しいと頼み込んで荷物を担いだのはいいのですが、よろよろとした足取りで木の根に躓き、爪をはいでしまう場面がありました。

その時、荷主の呉服屋十兵衛は、やおら懐から紙を出して、一枚取って細くたたみ、

真ん中に薬を塗って足の指に巻いてやるのです。

これがその図。

小さくてわかりにくいかもしれませんが、赤い丸で示した部分が、それです。

そのほかにも、このお話の中ではいろいろと懐紙が使われていました。

懐紙は「懐(ふところ)の紙」と書きますが、それは昔着物を着ていたときに懐に入れて持ち歩いたからでしょう。

まさに、現代のティッシュペーパーだったわけですよね。

しかも、そうして紙を持ち歩くのはステイタスを表し、上流社会のたしなみだったのではないでしょうか。

紙はまだ貴重なものでしたから、ティッシュよりも地位が上だったかもしれません。

歌舞伎を見ながら、懐紙との思いがけない遭遇に、いろいろと思いを馳せておりました。

******************************************

金銀糸原紙と懐紙の

㈱辻商店

〒600-8481

京都市下京区堀川通り四条下る四条堀川町271番地

TEL&FAX:075(841)0765

http://www.tsujitoku.net

kaishi@tsujitoku.net

******************************************

金銀糸原紙と懐紙の

㈱辻商店

〒600-8481

京都市下京区堀川通り四条下る四条堀川町271番地

TEL&FAX:075(841)0765

http://www.tsujitoku.net

kaishi@tsujitoku.net

******************************************

Posted by tsujitoku at 22:12│Comments(0)

│和のテイスト

コメントは管理者が承認した後で公開されます。