2008年04月24日

懐紙の折り方

懐紙の折り方について、新しい答えをご紹介しています。詳しくはこちらをご覧下さい。http://tsujitoku.kyo2.jp/e139283.html

ブログを見た方から質問がありました。

「大寄せのお茶席などで、お一人ずつお菓子をお出しするとき、お懐紙を少しずらして折りますよね、それはなぜなのでしょうか?なぜあのように少しずらしで折るようになったのでしょう。」

私が懐紙の使い方にとても詳しそうだと思って質問されたようです

期待に応えて、お答えしなければいけない と思っていろいろ調べてみました。

と思っていろいろ調べてみました。

まず、基本的なことから・・

お茶席でお菓子を自分でとる場合は単に二つ折りにしてわを手前にして置きます。そしてその上にお菓子をのせます。この場合、わざわざ懐紙をずらして折る必要はありません。

ご質問のように懐紙をずらして折るのは、始めからその上にお菓子を乗せてお出しする場合などです。(ただし、この場合も必ずずらして折らなければいけないことはありません。)

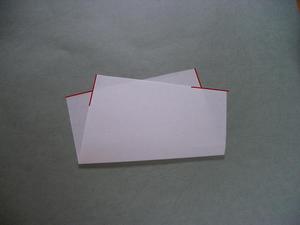

折りかたには二通りあります。下の写真は上が慶事、下が弔事の折り方です。

慶事

弔事

さて、ご質問は「何故このように折るのでしょうか」ということでしたね。

実は私も以前から疑問に思っていたのですが、しきたりに疑問を持っても仕方が無いと諦めていたかもしれません。

これを機会に調べてみました。

ところが、折り方の説明はあっても「なぜ??」という説明はどこを捜してもありません。(今のところ)

唯一「これかもしれない」と思ったのはお茶の先生がお持ちの本に載っている説明でした。

すなわち、"着物のうちあわせ(右前、左前)に準じている"という説明です。

それでは、どこが着物のうちあわせかというと、、、ここからは私の考えになります。

慶事

弔事

上の写真の赤と黒の線で表したところ、この部分がうちあわせを示しているのではないでしょうか。

そもそもお菓子を乗せるのにわざわざずらして折る必要はないと思うのですが、この方が見た目に良いとので、ずらして折るようになったのではないでしょうか。そこで何事にも吉凶を見出す日本人としては、懐紙の折り方にもその考えを当てはめた・・・というのが私の考えです。

質問を下さった"はなさん"、今のところ私がお答え出来るのはこんなところです。

もしかしたら全く違う由来があるかもしれませんし、私の勝手な解釈が間違っているかもしれません。

もしも本当のところをご存知の方がおいででしたら、教えてくださいませんか。

私も引き続き調べていきたいと思います。

※ブログをご覧になった方から、慶事弔事が反対だとの指摘を受けましたが、写真と文字がずれていたことがわかりました。

写真を縦に並べて修正しました。(2015年1月6日)

ブログを見た方から質問がありました。

「大寄せのお茶席などで、お一人ずつお菓子をお出しするとき、お懐紙を少しずらして折りますよね、それはなぜなのでしょうか?なぜあのように少しずらしで折るようになったのでしょう。」

私が懐紙の使い方にとても詳しそうだと思って質問されたようです

期待に応えて、お答えしなければいけない

と思っていろいろ調べてみました。

と思っていろいろ調べてみました。まず、基本的なことから・・

お茶席でお菓子を自分でとる場合は単に二つ折りにしてわを手前にして置きます。そしてその上にお菓子をのせます。この場合、わざわざ懐紙をずらして折る必要はありません。

ご質問のように懐紙をずらして折るのは、始めからその上にお菓子を乗せてお出しする場合などです。(ただし、この場合も必ずずらして折らなければいけないことはありません。)

折りかたには二通りあります。下の写真は上が慶事、下が弔事の折り方です。

慶事

弔事

さて、ご質問は「何故このように折るのでしょうか」ということでしたね。

実は私も以前から疑問に思っていたのですが、しきたりに疑問を持っても仕方が無いと諦めていたかもしれません。

これを機会に調べてみました。

ところが、折り方の説明はあっても「なぜ??」という説明はどこを捜してもありません。(今のところ)

唯一「これかもしれない」と思ったのはお茶の先生がお持ちの本に載っている説明でした。

すなわち、"着物のうちあわせ(右前、左前)に準じている"という説明です。

それでは、どこが着物のうちあわせかというと、、、ここからは私の考えになります。

慶事

弔事

上の写真の赤と黒の線で表したところ、この部分がうちあわせを示しているのではないでしょうか。

そもそもお菓子を乗せるのにわざわざずらして折る必要はないと思うのですが、この方が見た目に良いとので、ずらして折るようになったのではないでしょうか。そこで何事にも吉凶を見出す日本人としては、懐紙の折り方にもその考えを当てはめた・・・というのが私の考えです。

質問を下さった"はなさん"、今のところ私がお答え出来るのはこんなところです。

もしかしたら全く違う由来があるかもしれませんし、私の勝手な解釈が間違っているかもしれません。

もしも本当のところをご存知の方がおいででしたら、教えてくださいませんか。

私も引き続き調べていきたいと思います。

※ブログをご覧になった方から、慶事弔事が反対だとの指摘を受けましたが、写真と文字がずれていたことがわかりました。

写真を縦に並べて修正しました。(2015年1月6日)

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.

金銀糸原紙と懐紙の

㈱辻商店

〒600-8481

京都市下京区堀川通り四条下る四条堀川町271番地

TEL:075(841)0765

http://www.tsujitoku.net

kaishi@tsujitoku.net

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.

金銀糸原紙と懐紙の

㈱辻商店

〒600-8481

京都市下京区堀川通り四条下る四条堀川町271番地

TEL:075(841)0765

http://www.tsujitoku.net

kaishi@tsujitoku.net

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.

Posted by tsujitoku at 23:51│Comments(7)

│懐紙活用術

この記事へのコメント

山本様

ブログを読んでいただき、ありがとうございます。

手前というのは、あくまでも自分に対して使う言葉ですので、この場合、自分のほうに輪を向けるということになります。

当然、お客様に出すときにはお客様のほうに輪が向くようにおきます。

懐紙の向き(輪の向き)は、常に使用する人の側に輪が向くことになります。

図までは画けませんでしたが、これでよろしいですか。

まだ疑問が残るようでしたら、遠慮なくお聞きください。

ブログを読んでいただき、ありがとうございます。

手前というのは、あくまでも自分に対して使う言葉ですので、この場合、自分のほうに輪を向けるということになります。

当然、お客様に出すときにはお客様のほうに輪が向くようにおきます。

懐紙の向き(輪の向き)は、常に使用する人の側に輪が向くことになります。

図までは画けませんでしたが、これでよろしいですか。

まだ疑問が残るようでしたら、遠慮なくお聞きください。

Posted by tsujitoku at 2012年12月18日 09:45

at 2012年12月18日 09:45

at 2012年12月18日 09:45

at 2012年12月18日 09:45懐紙の折り方、大変参考になりました。

ただ、ひとつ質問が、、、。

「わを手前にして置きます。」とあるのですが、手前とは誰にとって手前なのでしょうか。

菓子を出す人でしょうか?お客様でしょうか?

懐紙とお客様の位置関係がわかる図があるとありがたいのですが。

すみません。まったくのど素人なので。

ただ、ひとつ質問が、、、。

「わを手前にして置きます。」とあるのですが、手前とは誰にとって手前なのでしょうか。

菓子を出す人でしょうか?お客様でしょうか?

懐紙とお客様の位置関係がわかる図があるとありがたいのですが。

すみません。まったくのど素人なので。

Posted by 山本浩 at 2012年12月18日 09:21

懐紙の折り方、大変参考になりました。

ただ、ひとつ質問が、、、。

「わと手前にして置きます。」とあるのですが、手前とは誰にとって手前なのでしょうか。

菓子を出す人でしょうか?お客様でしょうか?

懐紙とお客様の位置関係がわかる図があるとありがたいのですが。

すみません。まったくのど素人なので。

ただ、ひとつ質問が、、、。

「わと手前にして置きます。」とあるのですが、手前とは誰にとって手前なのでしょうか。

菓子を出す人でしょうか?お客様でしょうか?

懐紙とお客様の位置関係がわかる図があるとありがたいのですが。

すみません。まったくのど素人なので。

Posted by 山本浩 at 2012年12月18日 09:20

後藤真理子様

コメント有難うございます。

お菓子を出す時、懐紙を使うのかどうかというご質問ですね。

以前にお茶の先生に聞いたことがありますので、そのときのお話をもとに私の考えを交えてお答えします。

基本的に、銘々皿に懐紙をひく必要はありません。懐紙は皿代わりとして使うのですから。茶席で懐紙を重ねた上にお菓子をのせるのを見ても、懐紙はそのままでお皿になります。

ですが、実際は銘々皿に懐紙を敷いている場合も多いですね。理由としては、菓子切で傷つけたり、汚してはいけないという配慮からでしょうか。そのほかに、お菓子をその場で食べずに持ち買っていただいてもいいように、懐紙を敷いている場合もあると思います。懐紙に包んで持ち帰っていただけばいいのですから。

ですので、基本的には菓子皿(銘々皿)に懐紙をしく必要はありませんが、あとはその時々の判断で構わないと思います。

ころころと転がり易いお菓子の場合は懐紙の両側を折って、お菓子が転がりにくいようにするなど、必要であれば使っても差し支えないものと考えています。

私の考えは以上です。

参考になったでしょうか。

コメント有難うございます。

お菓子を出す時、懐紙を使うのかどうかというご質問ですね。

以前にお茶の先生に聞いたことがありますので、そのときのお話をもとに私の考えを交えてお答えします。

基本的に、銘々皿に懐紙をひく必要はありません。懐紙は皿代わりとして使うのですから。茶席で懐紙を重ねた上にお菓子をのせるのを見ても、懐紙はそのままでお皿になります。

ですが、実際は銘々皿に懐紙を敷いている場合も多いですね。理由としては、菓子切で傷つけたり、汚してはいけないという配慮からでしょうか。そのほかに、お菓子をその場で食べずに持ち買っていただいてもいいように、懐紙を敷いている場合もあると思います。懐紙に包んで持ち帰っていただけばいいのですから。

ですので、基本的には菓子皿(銘々皿)に懐紙をしく必要はありませんが、あとはその時々の判断で構わないと思います。

ころころと転がり易いお菓子の場合は懐紙の両側を折って、お菓子が転がりにくいようにするなど、必要であれば使っても差し支えないものと考えています。

私の考えは以上です。

参考になったでしょうか。

Posted by tsujitoku at 2011年12月20日 20:56

at 2011年12月20日 20:56

at 2011年12月20日 20:56

at 2011年12月20日 20:56和菓子をお客様にだすときの懐紙の使い方、菓子皿に懐紙を敷いてお菓子をだすのか菓子皿の種類菓子の種類などによってちがうのか、専門外でしたらごめんなさい。

Posted by 後藤真理子 at 2011年12月19日 18:08

京都へはよくいらっしゃいますか?

辻商店は四条堀川にありますが、事務所と倉庫のみで、残念ながら一般の方向けに商品を販売していません。(あらかじめご注文いただいた方のためにご用意することはあります)

ホームページを見ていただければ、辻徳の商品を置いているお店の一覧が載っています。もし良かったらこちらへお越しください。他では売っていない京都の味やお土産に最適な小物に出会えると思います。

http://fcchp.com/tsujitoku/002.html

辻商店は四条堀川にありますが、事務所と倉庫のみで、残念ながら一般の方向けに商品を販売していません。(あらかじめご注文いただいた方のためにご用意することはあります)

ホームページを見ていただければ、辻徳の商品を置いているお店の一覧が載っています。もし良かったらこちらへお越しください。他では売っていない京都の味やお土産に最適な小物に出会えると思います。

http://fcchp.com/tsujitoku/002.html

Posted by tsujitoku at 2008年04月29日 19:45

at 2008年04月29日 19:45

at 2008年04月29日 19:45

at 2008年04月29日 19:45ブログでわざわざ取り上げていただきとても感謝しております。辻さんのご説明とても納得がいくものでお蔭ですっきりいたしました。

私も京都へ行く機会がありますので、お店へもぜひ伺わせてくださいね。

ありがとうございました。

私も京都へ行く機会がありますので、お店へもぜひ伺わせてくださいね。

ありがとうございました。

Posted by はな at 2008年04月26日 20:51

コメントは管理者が承認した後で公開されます。