2014年06月24日

「懐紙の折り方」について

このブログで懐紙の使い方を紹介するようになって、7年ほどになります。

そのころから見ると、日常的に懐紙を使う人はずいぶん増えてきた実感があります。

嬉しいことです。

最初のころに基本的な使い方を紹介していましたが、

同じことを何度も書くのは気が引けるので、あえて書かないようにしていました。

でも先日、お客様から質問を受けたので、改めて紹介することにします。

懐紙の折り方についてです。

懐紙は、二つ折りにして使われることが多いと思いますが、

その際、少しずらして折る場合があります。

一般的に、折り方にはちょっとしたきまりがあります。

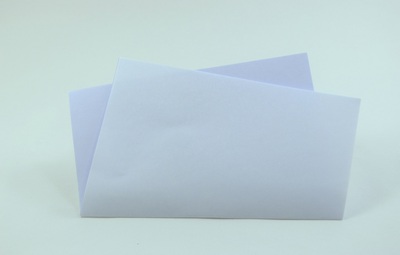

これが「吉」と言われる折り方

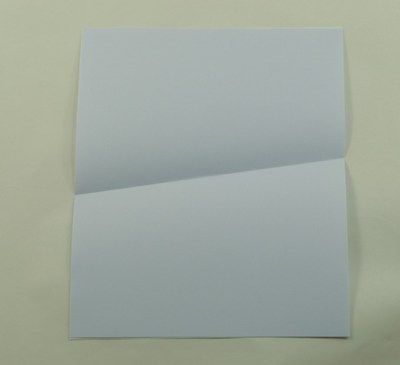

これは「凶」とされる折り方

これは、折形の本などにも載っていますので、知っている方も多いと思います。

なぜこうなったのか、いろいろと調べてはいますが、いまだに「これだ!」という理由はありません。

ただ、「これが吉、反対は凶」と書かれているだけです。

ひとつだけそれらしい理由が書かれている本をご紹介します。

『自分がいつも南面していれば、吉と陽の太陽は自分にとって左の天から出てきます。左の天は太陽です。白い太陽を貴ぶ日本人は、左の天に向かう線を「吉」として貴びます。』 「贈る心を形にかえて― 日本の折形」 山根章弘 著

つまりこういうことです。

吉の折り方は、広げると右から左に向かって上がっていくように、折り目が付いています。

凶とされる折り方を開くと、ラインが左から右上に向かって伸びています。

わかりやすく言うと、太陽の上る左を貴ぶことから線を引くときは左が上に来るべき・・・ということになります。

ですが、ご来店になったお客様の先生は吉の折り方を見て、

「右肩下がりは縁起が悪い」

とおっしゃったそうです。

たしかに、そういわれるとそのようにも思えます。

ただし、右肩上がりという考え方は、グラフの線の伸びから来ているようなので、

昔からあった考え方とは言えない気がしますが。

とは言え、ご紹介した吉・凶の折り方は、一般的にそう言われているというだけで、

はっきりした理由はわかりません。

山根さんの説明も、納得、とまではいかないのが本当の気持ちです。

吉・凶の折り方は、一応慣習としてご紹介させてもらうことにしています。

ですが、それ以外のやり方を否定する気持ちもありません。

お寺や地域などでも違うことがあると聞いています。

その場合は、それぞれのやり方にならえばいいのです。

「右肩下がりは縁起が悪いから私はこう使う」・・・

それでもかまわないような気がしますが、いかがでしょう。

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.

金銀糸原紙と懐紙の

㈱辻商店

〒600-8481

京都市下京区堀川通り四条下る四条堀川町271番地

TEL:075(841)0765

http://www.tsujitoku.net

kaishi@tsujitoku.net

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.

そのころから見ると、日常的に懐紙を使う人はずいぶん増えてきた実感があります。

嬉しいことです。

最初のころに基本的な使い方を紹介していましたが、

同じことを何度も書くのは気が引けるので、あえて書かないようにしていました。

でも先日、お客様から質問を受けたので、改めて紹介することにします。

懐紙の折り方についてです。

懐紙は、二つ折りにして使われることが多いと思いますが、

その際、少しずらして折る場合があります。

一般的に、折り方にはちょっとしたきまりがあります。

これが「吉」と言われる折り方

これは「凶」とされる折り方

これは、折形の本などにも載っていますので、知っている方も多いと思います。

なぜこうなったのか、いろいろと調べてはいますが、いまだに「これだ!」という理由はありません。

ただ、「これが吉、反対は凶」と書かれているだけです。

ひとつだけそれらしい理由が書かれている本をご紹介します。

『自分がいつも南面していれば、吉と陽の太陽は自分にとって左の天から出てきます。左の天は太陽です。白い太陽を貴ぶ日本人は、左の天に向かう線を「吉」として貴びます。』 「贈る心を形にかえて― 日本の折形」 山根章弘 著

つまりこういうことです。

吉の折り方は、広げると右から左に向かって上がっていくように、折り目が付いています。

凶とされる折り方を開くと、ラインが左から右上に向かって伸びています。

わかりやすく言うと、太陽の上る左を貴ぶことから線を引くときは左が上に来るべき・・・ということになります。

ですが、ご来店になったお客様の先生は吉の折り方を見て、

「右肩下がりは縁起が悪い」

とおっしゃったそうです。

たしかに、そういわれるとそのようにも思えます。

ただし、右肩上がりという考え方は、グラフの線の伸びから来ているようなので、

昔からあった考え方とは言えない気がしますが。

とは言え、ご紹介した吉・凶の折り方は、一般的にそう言われているというだけで、

はっきりした理由はわかりません。

山根さんの説明も、納得、とまではいかないのが本当の気持ちです。

吉・凶の折り方は、一応慣習としてご紹介させてもらうことにしています。

ですが、それ以外のやり方を否定する気持ちもありません。

お寺や地域などでも違うことがあると聞いています。

その場合は、それぞれのやり方にならえばいいのです。

「右肩下がりは縁起が悪いから私はこう使う」・・・

それでもかまわないような気がしますが、いかがでしょう。

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.

金銀糸原紙と懐紙の

㈱辻商店

〒600-8481

京都市下京区堀川通り四条下る四条堀川町271番地

TEL:075(841)0765

http://www.tsujitoku.net

kaishi@tsujitoku.net

゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.

Posted by tsujitoku at 19:48│Comments(3)

│懐紙活用術

この記事へのコメント

慶事用の折り方は、左の角が右の角より高くなるように折ますよね。

古来より「君子南面す」という言葉もあるように、慶事に際しては、南へ向かって吉祥を待つ姿勢をとります。あまたを照らす太陽は 東から、つまり左手から昇ってきます。だから左上を示す折り方にして「今日は明るい佳い日ですね」という気持ちを表しているそうです。

「右肩上がり」は西洋思想ですね。現代的とも言えますが、懐紙を使うハレのお席で、無理に西洋思想を当てはめると、弔事のようで落ち着きませんね。

古来より「君子南面す」という言葉もあるように、慶事に際しては、南へ向かって吉祥を待つ姿勢をとります。あまたを照らす太陽は 東から、つまり左手から昇ってきます。だから左上を示す折り方にして「今日は明るい佳い日ですね」という気持ちを表しているそうです。

「右肩上がり」は西洋思想ですね。現代的とも言えますが、懐紙を使うハレのお席で、無理に西洋思想を当てはめると、弔事のようで落ち着きませんね。

Posted by SHERRY at 2017年09月30日 16:14

モコさん、

いつもブログを読んでいただき有難うございます。

ご質問の件ですが、コメント欄では説明しきれないと思いましたので、明日以降、記事としてブログに載せます。

少しお待ちくださいね。

いつもブログを読んでいただき有難うございます。

ご質問の件ですが、コメント欄では説明しきれないと思いましたので、明日以降、記事としてブログに載せます。

少しお待ちくださいね。

Posted by tsujitoku at 2014年06月25日 17:57

at 2014年06月25日 17:57

at 2014年06月25日 17:57

at 2014年06月25日 17:57いつも楽しく拝見しています。私は全く茶道などわからないのですが、和のものが大好きです。

作法も少しずつ勉強していきたいとおもっておりました。

色々なサイトを見ると、統一がありませんでしたので、こちらで教えていただきたくおもいます。

懐紙は使うとき、裏返しにしてつかつうのでしょうか?

また、柄の入った懐紙は茶道などではあまり使われていないのでしょうか。

ご解答よろしくお願いします

作法も少しずつ勉強していきたいとおもっておりました。

色々なサイトを見ると、統一がありませんでしたので、こちらで教えていただきたくおもいます。

懐紙は使うとき、裏返しにしてつかつうのでしょうか?

また、柄の入った懐紙は茶道などではあまり使われていないのでしょうか。

ご解答よろしくお願いします

Posted by モコ at 2014年06月25日 17:21

コメントは管理者が承認した後で公開されます。