2009年11月28日

煎茶の講義

宇治にある黄檗山万福寺へ行ってきました。

名残の紅葉とでも言ったらいいのでしょうか。

市内ももう大分散ってきましたが、万福寺にはまだ数本、色づいた葉が見られました。

黄檗は、ここから煎茶の文化が広まった事もあり、煎茶道とはとても縁の深いお寺です。

今日は、ここで煎茶についての講演会が開かれました。

全部で4講、朝から夕方まで講義を受けるのは大学を卒業して以来、久しぶりですので、

学生に戻った気分でなんだかうれしくなってしまいました。

講義はどれも思っていた以上に面白い内容でした。

黄檗とお茶の歴史、茶摘歌、煎茶道具、黄檗文化誕生の秘密と謎、

どれも知らなかったことばかり、、、

聞かなかった人は大分損しましたね。

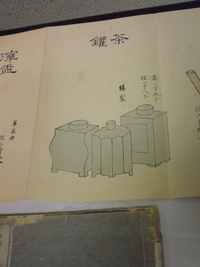

講義室の後ろに、資料が展示されていました。

その一つ、売茶翁の茶道具が描かれた本に載っていた茶鑵の図を見て思わず、、

「これ、うちにもあるわ!」

まさか売茶翁が使っていたものではないでしょうが、一番右側のものと形はそっくりです。

前から煎茶の道具に違いないと思っていたのですが、改めて確認する事が出来ました。

何かと収穫の多い講演会でした。

名残の紅葉とでも言ったらいいのでしょうか。

市内ももう大分散ってきましたが、万福寺にはまだ数本、色づいた葉が見られました。

黄檗は、ここから煎茶の文化が広まった事もあり、煎茶道とはとても縁の深いお寺です。

今日は、ここで煎茶についての講演会が開かれました。

全部で4講、朝から夕方まで講義を受けるのは大学を卒業して以来、久しぶりですので、

学生に戻った気分でなんだかうれしくなってしまいました。

講義はどれも思っていた以上に面白い内容でした。

黄檗とお茶の歴史、茶摘歌、煎茶道具、黄檗文化誕生の秘密と謎、

どれも知らなかったことばかり、、、

聞かなかった人は大分損しましたね。

講義室の後ろに、資料が展示されていました。

その一つ、売茶翁の茶道具が描かれた本に載っていた茶鑵の図を見て思わず、、

「これ、うちにもあるわ!」

まさか売茶翁が使っていたものではないでしょうが、一番右側のものと形はそっくりです。

前から煎茶の道具に違いないと思っていたのですが、改めて確認する事が出来ました。

何かと収穫の多い講演会でした。

Posted by tsujitoku at 23:14│Comments(0)

│今日の出来事

コメントは管理者が承認した後で公開されます。